2025年9月の一般質問

- 元 吉野

- 2025年10月4日

- 読了時間: 24分

更新日:2025年10月16日

議員としての2回目の定例会議に出席し、9/9に一般質問をしてきました。

解説動画も作成しましたのでよかったらご覧ください。

今回の一般質問は、島内で生じるごみを一般質問のテーマに設定しました。

今回は、一般質問、2つの目的を持って臨みました。

1つ目は、いわゆるごみ行政に対して、市長や担当部局に政策提言を行う機会とすることです。市が行っている政策や事業の成果が一層生まれるように、改善案を具体的に提案すること。

2つ目は、市民がごみの分別に対してこれまで以上に協力しようと認識していただくきっかけをつくることです。対馬市の財政に大きな負担をかけているごみの処理費用、これを大幅に削減するために市民によるごみの分別がとても大事です。そのことを私の一般質問を通じて市民の皆様に御理解いただき、行動に移していただくよう努めました。

それでは長文になりますが、是非お読みください。

話題①ごみゼロアイランド対馬宣言後のチャレンジと成果、事業展開について

SDGs未来都市である対馬市は、令和4年6月14日にごみゼロアイランド対馬宜言を行いました。

これは、市議会の定例会に上程し、可決されたものです。この宣言では、対馬、日本、そしてこの地球の美しい自然を未来へ残すために、ごみをゼロにしていく不断のチャレンジを進めることを内外に表明したものです。

ごみゼロアイランドを目指すべく、対馬市はSDGsアクションプランに基づきながら、市民、地域団体や企業などと連携し、島内で生じるごみと島外から流れつくごみ、海ごみ、この両方のアプローチからごみの発生を抑制すると宜言しています。

具体的なアクションとしては、ごみを減らすこと、何度も利用すること、そしてリサイクルすること、不要な物は使わないと断ること、これすなわち4Rといいますが、4Rの推進をすることです。加えて、ごみのポイ捨てや不法投棄などを防止することを実施項目として上げています。

すばらしい宜言だったと思いますが、その後3年間経過しています。この間どのようなチャレンジがなされたのか、そしてその成果はどうだったのかについて、今回は島内で生じるごみにテーマを絞って市長に問いました。

まず、前提の話として、共通認識を持ちたいと思います。

現在、対馬市のごみの処分量は年間に約1万トンに上り、そのうち8割を可燃ごみが占めています。資料1の図の青い部分が可燃ごみになります。

実際に、ごみゼロアイランド対馬宜言を行った令和4年度以降の3年間でごみの量はあまり減っていないのが現状です。処理に係る費用が約9億2,000万円に上っています。1人当たりに換算すると、年間約3万4,465円になっています。これは、全国平均1万6,400円に比べると2倍の費用になっています。

その可燃ごみ、一番多い可燃ごみの焼却に要する費用を年ごとの推移(資料4)で見てみますと、令和4年度から特に高くなっています。令和6年度では5億円強となっているという状況です。

この対馬市の焼却炉は、ガスでごみを溶かす処理のため、運転や維持管理に係る費用が大きいこと、また対馬は広いので安神にあるクリーンセンターへ運搬する費用がかかること、さらには、一部海ごみの流木チップなどが燃やされるといった対馬の事情があります。

焼却施設は更新時期が15年後と聞いていますが、その後どうしていくかなどはまた中長期的に対策を検討していくべきだと思います。

一方で、今日からできることとして、市民がごみを減らしたり分別を徹底することで、焼却するごみの量や油代が減り、ごみ処理の費用を大幅に減らすことができそうです。

こういった数字の現状はある中で、この3年間でごみの処理の費用を大幅に減らすために特に力を入れてチャレンジしてきた施策や事業、その内容、その成果をまず全体像について市長に答弁を求めました。

話題②生ごみ回収事業の今後の戦略的な仕掛けについて

クリーンセンターに搬入される可燃ごみの内訳を見ますと、紙、布、ビニール、合成樹脂、潰したペットボトル、流木、不然ごみで構成されています。市からの提供データから、集められた可燃ごみに含まれる水分量が、年によって変化はありますが、35から50%になっています。

これは、生ごみが混ざっているからだと思います。全国的にも生ごみが3割から4割含まれると言われています。水分含有量の高い生ごみを焼却するため、市は灯油を助燃剤として使用していて、燃料費に約9,200万円以上使っている状況です。先ほどの資料2の青い部分のグラフの青い部分が燃料費になっていて、9,200万円以上になっています。

この生ごみを可燃ごみから取り除けば、そもそも3-4割の燃やすごみの量が減るだけではなくて、この約9,200万円かけている灯油代も劇的に抑えられる可能性があります。

そこで、対馬市は、生ごみ等資源再利用システム、いわゆる生ごみ回収事業を平成25年度から始めています。

対馬市は、年間4,000万円の事業費を使って、全島の各集落から週2回の頻度で集めた生ごみは、美津島町の根緒にある生ごみ等堆肥化施設で処理されています。生ごみは乾燥され堆肥となって、市民に無償で配布されています。

また、ごみを預けずに家庭で自家消費できるようにと、生ごみ処理機、いわゆるコンポストというものを設置する(資料4)ための補助金制度も平成20年から行っています。

この補助金の実績は、平成20年から約800件ですが、最近は年10件程度となっています。これは、1個につき3,000円を上限に2分の1の補助を受けられる制度となっています。

この生ごみを分別することで、市民や事業者にとっても、あるいは行政にとっても様々なメリットがあります(資料5)。

まず、可燃ごみの量が減ることで焼却量が減るだけではなく、水分が取り除かれていることで余計にかかっている灯油代も大幅に減らせ、市民の税金使っている分で財政負担が軽減できます。

また、市民にとっても生ごみを分別すれば可燃ごみとして出す量が減り、有料のごみ袋代、使用量、購入枚数が減ることで節約になります。今、家庭用のごみ袋代は1枚61円、事業用は1枚152円ですので、一般家庭でごみ袋を購入する費用は年間5,000円から1万円くらい使っているということですので、それが削減できるということです。

また、衛生面も、例えば家の中にコバエが湧かないとか匂いも気にならないなどの改善点があります。

さらに、回収した生ごみから作られる堆肥、すなわち「堆ひっこ」を使うことでおいしい野菜ができて、また皆様の食卓に運ばれるといった資源循環が推進されます。今は、物価高騰で肥料はとても高価になっていますし、島外、国外から輸入しているということで、農家や市民が堆ひっこを利用することで農業や家庭菜園のコストを下げることができます。

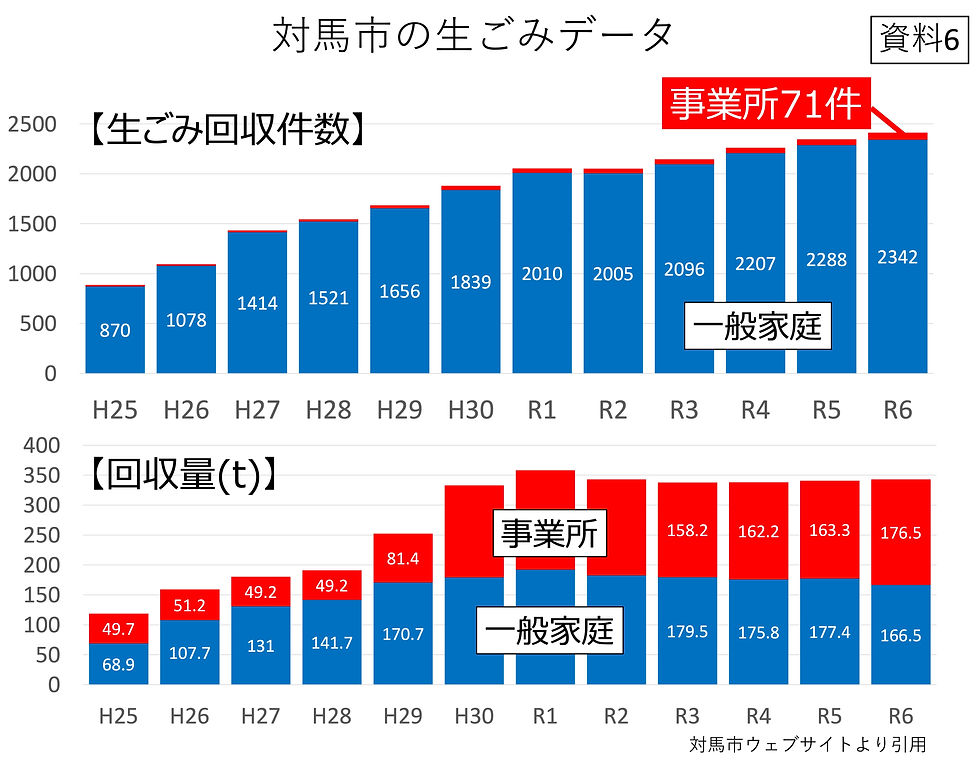

しかし、これまでの統計(資料6)を見ると、少しずつ生ごみの回収件数というのは増えておりますが、令和2年度以降、回収量というのはほとんど変わっていません。この成果を上げていくには、もっと効率的に生ごみを集める仕組みが必要と思っています。

ちなみに、令和6年では、一般家庭では2,342件、事業所が71件ごみを生ごみとして出しています(資料6)。回収する量は、一般家庭、事業所それぞれが同じぐらいの規模になっていますので、事業所1つ当たりに回収される量が大きいというふうなことが見て取れます。

市のウェブサイトを見るに、これまで対馬市は生ごみ回収事業の啓発用のチラシ、分かりやすいPR動画、回収場所が分かるGoogle マップも公開しています。いろいろな取組を進めていることは理解し、感謝いたしますが、データから見るに、その成果という点ではまだまだ改善の余地があると思っています。

そこで、これからどのような戦略で、可燃ごみから生ごみを分別し、堆肥として回収量を増やしていく計画であるか、市長に伺いました。

【市長からの答弁】※市提供議事録を元に一部抜粋、編集

話題① ごみゼロアイランド対馬宣言後のチャレンジと成果、事業展開について

令和4年6月には「ごみゼロアイランド対馬」を宣言し、同月に策定した対馬市SDGsアクションプランに基づき、様々な施策を推進しています。

特に漂着ごみ問題については、令和9年9月にサラヤ株式会社を含む4者との連携協定を締結し、独自の「対馬モデル(循環モデル)」を構築しました。さらに、令和5年5月には海洋保全に取り組む一般社団法人ブルーオーシャン・イニシアチブと協定を結び、海ごみ削減と資源化を進めています。また、今年6月には大阪・関西万博での対馬ウィークを開催し、対馬の取り組みの成果を国際的に発信しました。

一方で、本市の一般廃棄物ごみ処理費用は、全国平均の約3万5,000円と高く、資源ごみの回収率も全国平均を大きく下回っています。この原因としては、焼却炉がガス化溶融炉方式であるため、他市のストーカ方式に比べて処理経費が約2倍であること、維持管理にかかる高額な点検費用、広範な島内での運搬費用の増加、さらに漂着流木などの海ごみの焼却処理に必要な費用が挙げられています。

資源ごみの再資源化に関しては、本土への輸送コストが高く、分別品目の少なさによって販路確保が困難な点も課題です。このため、市は平成24年度から開始した生ごみ回収事業を拡充し、学校給食や事業系の生ごみを重点的に分別回収しています。令和6年度には343トンの生ごみを回収し、28.6トンの堆肥を製造しました。これにより、二酸化炭素排出の削減や焼却費用の抑制にも一定の成果を上げています。

今後は、市民や事業者との協力を強化し、家庭系生ごみの分別回収を拡大するほか、堆肥の地産地消や農業利用の推進を図ります。また、資源ごみの回収率向上を目指し、分別啓発活動を実施し、漂着ごみ対策においては先進的なリサイクル技術を導入します。さらに、他の自治体や企業との連携を強化し、循環型の島づくりを推進していく考えです。

話題② 生ごみ回収事業の現状と今後の戦略について

市のクリーンセンターに搬入される一般ごみの大半は可燃ごみで、その中に水分量の多い生ごみが多く含まれているため、焼却の際に大量の灯油を助燃剤として使用せざるを得ず、年間約9,000万円以上の燃料費がかかっています。この状況は、市財政にとって大きな負担であり、CO2排出量の増加にも直結しています。

この課題を解決するために、市は循環型社会の構築を目指し、ごみの減量化と資源化の推進に取り組んでいます。平成24年度から生ごみ処理事業を開始し、平成27年度からは本格的な堆肥化を実施しています。具体的には、生ごみを施設で堆肥化し、その堆肥を無償で配布するほか、家庭での自家処理を促進するためにコンポスト設置への補助金も提供しています。これにより、焼却ごみ量の削減、灯油代やごみ処理費用の縮減、CO2排出の抑制、農業用肥料としての地産地消といった多くのメリットを生んでいます。

回収件数は平成27年度末では1,432件、回収量171.9トン、堆肥量12.9トンでしたが、令和6年度末には合計で2,418件、回収量343.1トン、堆肥量28.6トンに増加し、10年間で回収件数986件、回収量171トン、堆肥量15.8トンの増加が見られました。しかし、直近1年間では70件程度の増加にとどまり、回収量の伸びが期待通りではなく、事業費とのバランスを考慮すると回収率向上が急務となっています。

現在、市では生ごみ回収事業の啓発のため、ホームページでチラシやPR動画、回収場所のマップを公開していますが、今後はさらなる施策を展開します。具体的には、令和6年度からのポリバケツ方式の周知拡大、飲食店や宿泊業、小売店への働きかけの強化、学校教育や地域学習と連携した意識づけを行い、多面的なアプローチで生ごみ回収事業をより効果的に進めていく考えです。

また、国のプラスチック新法をはじめとした資源循環に関する制度強化も進んでいるため、市としては国の動向を注視しつつ、「ごみゼロアイランド宣言」の理念実現に向け、市民や事業者、行政が一体となって生ごみの資源化を推進していく意向です。

【その後の一問一答(要約)】※市提供議事録を元に一部抜粋、編集

話題① ごみゼロアイランド対馬宣言後のチャレンジと成果、事業展開について

【吉野】

対馬市がごみゼロアイランドになるためには、市民に市の施策に注目してもらい、理解・共感してもらい、そして実際に動いていただく必要があります。そのため、市民の中で話題になるような大胆な施策や仕組みをつくることも大事かなと思います。これは、市長のリーダーとしての英断が不可欠と思っています。

ちなみに、韓国では、生ごみリサイクル率は何と100%。これは、法律や罰則があり厳密にルール化されています。

一方で、鹿児島県の大崎町はリサイクル率日本一を15回更新しておりますが、そこではごみ全体のリサイクル率は脅威の80%以上となっています。対馬市のリサイクル率は13%ということで、まだまだ改善の余地があると思います。

先ほど市長も述べられたとおり、国の動きとしても、令和3年6月、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律、通称プラ新法が国で制定されましたので、今後ますます生ごみを分別して、きれいなプラスチックごみを含め、資源化をすることが義務づけられていくと考えます。

ごみゼロアイランド宣言をしたのですから、改めて戦略を練り直して、行政と議会が一連託生で有言実行でしていきたいと思います。

そこで、私から提案を幾つか今日御用意しましたので、市長にぜひ聞いていただいて、よいと感じられたらぜひ取り入れていただけたらと思います。

まず、1つ目です。実は、タイムリーに、図らずしてなのですが、本議会でごみ袋の料金体系の変更が上程されています。なぜ、料金体系を変えると市民の行動が変わるのかを私も考えて整理した上で、この資料8を用いて説明をさせていただきます。

現状では、可燃ごみの処理に係る費用、毎年5億円かかっています。一方で、生ごみを回収する、処理に係る費用が4,000万円、資源ごみを回収することで得られる売却益が1,000万という状況になっています。これをごみの分別を推進するためには、指定の可燃、不燃ごみの袋、市民は赤い袋、事業者は黄色い袋を使っていますが、この値段をもっと高くするのが一案です。

一方で、現在、生ごみは分別して出せば無料、資源のごみ袋は値段をもっと下げるといった大きな施策を検討してはどうかと思っています。

そうすると、市民は袋の高い可燃ごみをできるだけ減らそうと、生ごみと資源ごみを分別するようになります。そのことで、燃えるごみ袋の排出量が減り、焼却炉の運転費用と灯油代が減ります。一方で、資源ごみの売却益は増えます。

こういった料金体系の大胆な見直しをすることで、ごみを減らし、ごみを分別するように、市民の行動が変わっていくと思いますが、市長、これはどう考えますか。

【比田勝市長】

確かに、対馬市の場合はごみの焼却量がかなり高額になっておりますので、これをいかに減らすかということにつきましては、今、議員提案がありましたように、生ごみの回収量をまず増やすことが一番先決ではと思っております。そのことにより、可燃ごみのほうの焼却費も削減しますし、このことは連立していることですので、市としても今後も力を入れて進めてまいりたい。その点からも、今回、資源ごみ袋の料金の値段は低減させていきたい。

【吉野】

今、議会に上程されているごみ袋の価格改訂案を見ますと、可燃ごみのごみ袋は据置きという一方で、資源ごみは価格を抑えるという案になっています。

それに対して、私は、可燃ごみの袋の料金はもっと上げても良いのではと思っています。一方で、資源ごみは無料にしてもよいと思います。そうすれば、トータルで市民のごみ袋に係る家計の負担も大きくはならないと考えます。実際にどうかは、実際にやってみて、状況を検証してみれば良いと思います。

例えば、ごみ袋の価格の変動相場性というのを導入してはどうでしょうか。これは、ごみの排出量がこのまま変わらない、あるいは量が増えれば、ごみ袋は価格を上げる、または市民の努力によって量が減れば価格を下げるというような仕組みです。

ちなみに、これは対馬市のSDGs アクションプランの中にも記載されている案としてありますので、ぜひ担当部局で検討したり、導入している自治体から学んでみてはいかがかと思いますが、この件についてはどうでしょうか。

【比田勝市長】

価格変動制というのを私も初めて聞いたわけですが、このことについては、今後担当課も含めまして検討させていただければ。

【吉野】

次に、資源ごみの回収によって得られた一部を基金として積み立てて市民に還元する仕組みがつくれないかという提案です。

アルミ缶、鉄くず、ペットボトル、段ボールなどの資源ごみの売却益は、令和6年度年間1,000万になっています。価格の変動がありますが、令和4年度は令和6年と同じ量のものの2,500万円を超えているという状況です。

この資源ごみの回収量をもっと増やせば売却益が増えますので、その売却益の一部を基金として積み立てて、例えば、子育て支援や環境行政の予算など、市民が必要とする予算に充てるというような仕組みがあれば、市民がもっとみんなで協力してやっていこうということで、ごみの分別が進むのではと思います。

そういった市民のメリットを明確化し、やる気を引き出し、市民にその努力を還元する仕組みがつくれないかなと思っています。例えば、試験的に単価の高いアルミ缶を対象にそういった仕組みを導入してはどうかと思いますが、その点いかがでしょうか。

【三原 未来環境部長】

資源ごみの売収益を市民生活に直結、還元する仕組みとして、非常に大変有意義なことだとは考えております。一方で、現在、本市ではアルミ缶等については、得られた収益はごみの焼却に係る費用に充てています。今後、議員御提案の件については検討しますが、現状としてはそういった焼却費用に充てているということを御理解いただければと。

【吉野】

こういった仕組みが作られると、市民のモチベーションもグッと上がりますし、市民の皆さんが、よし市政に協力しよう!というような前向きな動きになります。単純にごみの焼却に係る費用を補塡するというよりも、そういった仕粗みを導入して少しでも市民に喜んでもらうのも大事かと思いますので、ぜひ前向きに検討いただければと思います。

次に、市民への普及啓発にもっと力を入れていくべきです。実際、アルミ缶とかペットボトルは潰すと資源ごみとして出せなくなると聞いています。これ、実は私も知らなかったのですが、潰している市民が結構多いと思っています。ごみの分別の方法とか出すタイミングとかが分からない市民もいると思います。

無知であることが、ごみの分別が進まない理由になっているのであれば、そこをもう少し普及啓発を進めるということはぜひ考えていただきたいと思います。

具体的に、例えば市の公式LINEで定期的な案内や効果的なPR動画を発する、あるいはごみの分別方法や分類を覚えられるようなカルタとかカードゲームというのを作って、大人と子供が一緒に遊んでごみの分別を覚えられるようなゲームとかを開発できたら面白いと思いますが、その点いかがでしょうか。

【三原 未来環境部長】

アルミ缶やペットボトルなどの資源ごみは、正しい方法で出していただくことが資源化の増加につながります。ところが、現状は確かに潰して出している人もいるということで、資源化ができないといったことが起こっております。これは、ルールを知らずに誤って出されている市民の方がいらっしゃると思います。

一方、例えば転入された方であれば、別の自治体のルールでは潰していいところもありますので、そのあたりはまだまだ本市としても情報の発言が不足しているのではないかと思っております。今後、回収率の向上につなげていくためにも、そのあたりを周知していきたいと思っております。

また、先ほど議員提案の親子で遊んで学べるツール、こういったものについてもまた研究を進めていければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

話題② 生ごみ回収事業の今後の戦略的な仕掛けについて

【吉野】

市長の答弁もあったとおり、対馬のごみ行政の一番のポイントは、生ごみをいかに分別して燃えるごみの量を減らすかということだと思います。

しかし、先ほども述べたとおり、生ごみの回収量はあまり増えていない。では、ここからどうやって生ごみの回収量を増やしていくかを考えていきたいと思います。

一つの解決策として、人口の多いところに、先ほど市長の答弁に少しありましたが、ポリバケツを置くという方法があります。これは、令和5年10月末から翌年1月中旬まで厳原の久田道、白子地区で実施した生ごみ回収実験です。ポリバケツ方式の生ごみ回収を試験的に行っています。

従来の生ごみの回収は白いバケツを使っています。市民は今使っています。ただ、それは、都度、白いバケツを持ち帰るのが不便だったりとか、市民から声が上がっています。

これを回収するために、ポリバケツ方式への転換というのを試みました、これは、大崎町の全面的な支援により、大崎町SDGs推進協議会の指導の下で実施されました。

実際、こういう形でポリバケツというのを各ステーションに置いて、それでそのまま毎日ごみが捨てられるということで、こういう形で実施をしたものでございます。

その結果、生ごみの回収量、久田道では3か月間で285キロから577キロに回収量が増えています。白子地区も同様に227キロから262キロに増えているという結果が得られています。

実施したアンケート調査の結果ですが、出すのが大変簡単になったと回答したのが55%、やや簡単となったのが14%と好評でした。今後について、白いバケツよりポリバケツ方式のほうがよいと答えたのが87%、取組継続を希望する声も86%でした。

これだけよい成果が出ていますので、今後ポリバケツ方式を進めていくというのは是非していただきたいですし、ただし、いきなり全島の地区で広げるというのは難しいと思いますので、まずは人が集中して効果的に生ごみを回収できるように、例えば市長がおっしゃったように公営住宅とか、あるいはアパート、マンション単位でやってみてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。

【三原 未来環境部長】

令和5年度の実験経過を終えて、令和6年度から開始しておりますポリバケツ方式については、現在、厳原町久田道地区及び豊玉町の廻地区で実施していただいています。利用者の皆様からは、とても使いやすいといった御意見をいただいてます。今後は、地区単位での取組に加えまして、議員からも提案をいただいたように、集合住宅などの単位での導入も効果的であると考えていますので、まずは公営住宅あたりから順次取り組めないかなということを考えているところです。

【吉野】

生ごみ分別や回収方法については、地域や場所、戸建てかアパートかなどによって適した出し方が異なると思います。最適な全体の方針、戦略をしっかりと理解をして、効果的かつ効率的にごみを回収することが大事だと思います。

生ごみの回収事業は、業者に委託して約年間4,000万円の事業費を使っていますが、もし、今後普及啓発を行って、今後ごみの回収量、場所が増えていくと、回収に係る事業費もさらに増える可能性もあります。

例えば、小さな集落や農村あるいは漁村では家の戸数が少なく、一度に出される生ごみの量も少ないと考えられますので、例えば国道から離れたところに取りに行くと回収コストの割に回収量が少ないという費用対効果の悪さが課題となってくると思います。実際、現在、毎日軽トラや2トン車で全島巡って生ごみの回収をしていると聞きますので、効率性、事業性を考えると改善の余地があるかなと思います。

そこで、効果的、効率的な生ごみ分別戦略の案をちょっと考えてみました(資料10)。

今、対馬市で生ごみを処分する方法というのはいろいろ選択肢があります。それを整理するということです。

生ごみの分別回収量を大幅に増加して、かつ回収コストを減少する方策ですので、これはぜひ前向きに検討いただければと思います。

具体的に説明しますと、まず輸送コストなどが大きい割に生ごみを出す量が少ない、かつ庭や畑のある農村、漁村の戸建ての家などは、コンポストの設置により自家消費することがやはりべストだと思います。これは、もう既にされている方もたくさんいると思いますが、こうすることで生ごみの回収コスト、輸送費がかかりません。

対策として、コンポストの補助金を知らない方も多いですし、コンポストをどうやって堆肥化するのかという方法も知らない方もいますので、周知を強化したり使用方法を案内したりとか、集落単位でみんなでコンポストやっていこうというような動きが取れたらいいのではないかと思います。

一方で、従来の白いバケツによる回収は、街の中など人口が密集している場所に特に力を入れて呼びかけると、まだまだ参加していない人が多いと思いますので、そういう回収事業者が少ない移動で多くのバケツを回収できるというところがポイントかなと思います。

対策としては、比田勝、佐須奈、仁位、雞知、厳原などの人口が集中しているところに呼びかけていくと効果的だと思います。また、回収頻度も今、週2回ですが、3回に増やすと、より利便性も上がり、参加者も増えるかもしれないと思います。

そして、先ほどの御紹介した新たな方法として、ポリバケツ方式の回収は、まずは市長の答弁、部長の答弁があったとおり、公営住宅で導入を検討していただきながら、できればアパート経営者にもぜひ呼びかけていただいたらと思っております。

もう一つ、生ごみ分別の回収量を増やすという点においては、一度に生ごみが多く出されるのは一般家庭よりも事業者が圧倒的に多いということですので、現在参加している事業者が71件と聞いていますが、もっと多くの食品を扱う団体、事業者が参入することで回収量は大幅に増やすことができると思いますが、回収事業に今参加している事業者の業種や属性を教えてください。

【三原 未来環境部長】

現在、生ごみ回収事業に参画いただいている事業者ですが、一般事業所(飲食店、宿泊施設等)、これで43件、福祉施設で12件、消防署7件、保育所・幼稚園で4件、給食調理場で4件、医療機関1件、自衛隊1件、合計で現在は72件となっています。

【吉野】

私が少し調べたところ、幾つかの事業者は、運送業者さんに委託をして、生ごみを可燃ごみと一緒に回収してもらってクリーンセンターに持ち込んで、可燃ごみとして処理しているという方も結構いましたので、事業者にとっても生ごみを分別すること、これは資源として扱えますので、そのことで無料で回収してもらえるというメリットも多いかなと思います。

単に知らないだけの方もいらっしゃるので、ぜひ事業者、特に飲食、食事を提供する宿泊施設、小売店・スーパー(食品を使っている、賞味期限が切れたものを廃棄していると、あるいは惣菜を作っている店)、あるいは水産とか農業の加工業者も、まだまだ声をかければ多く集まるのではないかなと思いますので、ぜひ多くの事業者が生ごみ回収事業に参加するように、個別に営業をしてみてはどうかと思います。

また、事業者のやる気を引き出す仕掛けとして、例えば生ごみの回収事業に参加している事業者に対しては、それが市民からも分かるような認定シールとか掲示する旗を配布したり、広報誌やウェブサイトで公表あるいは評価、表彰するというのはどうかなと思いますが、それについてはいかがでしょうか。

【三原 未来環境部長】

本年10月に開催されます食品衛生協会の研修会において、参加事業者の皆様に対して生ごみ堆肥化に係る事業説明会を行う計画をしています。さらに、先ほど吉野議員からも御意見をいただきましたが、事業者のやる気を一層引き出させる仕組みは、当部のほうでも改めて考えていきたいので、また良いお知恵があればお願いしたい。

【吉野】

最後の質問になります。最後は、学校などの総合学習を通じて子供たちへ普及啓発を行うというアイデアです。

子供たちがごみの分別について学習をして理解を深めていくということは、持続可能な開発のための教育、すなわちESDにおいても重要であると認識しています。また、子供たちが学んだことを両親や祖父母の皆さんに伝えたら、大人たちの意識や行動が変わると思っています。

今、ごみに関連する学校での普及啓発の活動というのはどのようになっているか、お聞かせください。

【三原 未来環境部長】

学校への普及啓発活動としては、年に3回程度、小中学校において食品ロス削減プロジェクトの一環として、堆肥化授業や食品ロスに関する講話等を行っています。

【吉野】

既にされているということですが、もっと校長会などに説明に行っていただいて、総合学習を通じて子供たちに広めていけたらと思います。

地域と連携して学校運営を行っているコミュニティ・スクールというのが今後も増えていくと思いますが、そういった学校で、例えば校庭にコンポストを設置して、学校給食の残飯を堆肥化をして、その堆肥で地域の方々と児童が一緒に野菜を育てて収穫して食べるといった一連の学習ができるとすごいいいかなと思いますので、ぜひこういった教育プログラムを考えて学校にチャレンジしてもらえたらと思いますが、市長、いかがでしょうか。

【比田勝市長】

本日は、本当多岐にわたっていろいろな提案をしていただきました。頂いた提案については、まずできるところから着手していければなと思っています。

それから、コミュニティ・スクール等への普及啓発などについては、今は佐須奈小中学校のみというですが、このコミュニティ・スクールも今後全島に広げていくということにしていますので、この総合学習等も通じながら普及啓発活動をさらに広めていければなというふうに思っております。

【吉野】

最後に、混ぜればごみ、分ければ資源という言葉があります。

限られた資源の対馬でごみを資源に変えていくという動きは、島の生き残りにもとても重要な課題です。まずは、生ごみの分別100%を目指して、市民の力をさらに引き出す仕組みづくりが進むように、今後、私も議員として事業評価や事業の改善の提案をしていきたいと思います。

以上で、私からの一般質問を終わります。ありがとうございました。

コメント